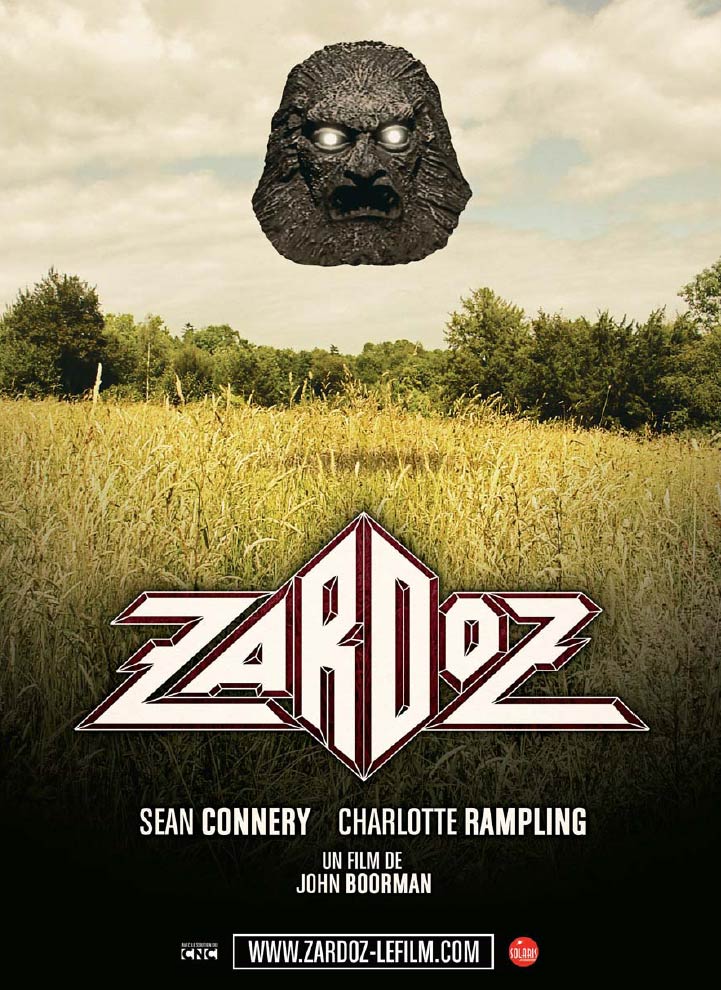

Zardoz

Un film de John Boorman

Sortie en salles : 3 décembre 2008

Visa n°42411

Anticipation - Etats-Unis / Ireland - 1974 - 105 min. |

2,35 - Mono |

20TH Century Fox. Tous droits réservés.

Nos droits pour la distribution de ce film sont échus.

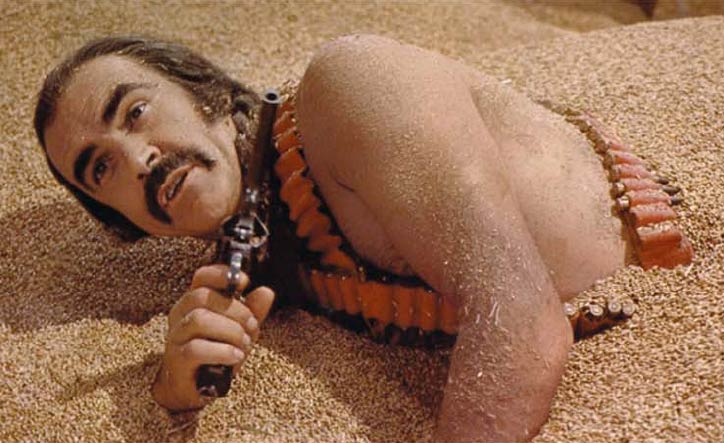

2293. La Terre a été totalement dévastée et la société est divisée en plusieurs castes : les Brutes, les Exterminateurs et les Barbares qui vouent un culte sans limites au dieu Zardoz. Tous oeuvrent pour les …ternels, un groupe d’humains immortels. Ce nouvel équilibre social va être bouleversé lorsque Zed, un Exterminateur, décide de pénétrer chez les …ternels, défiant ainsi le dieu Zardoz …

— Galerie

Détruisez-vous les uns les autres

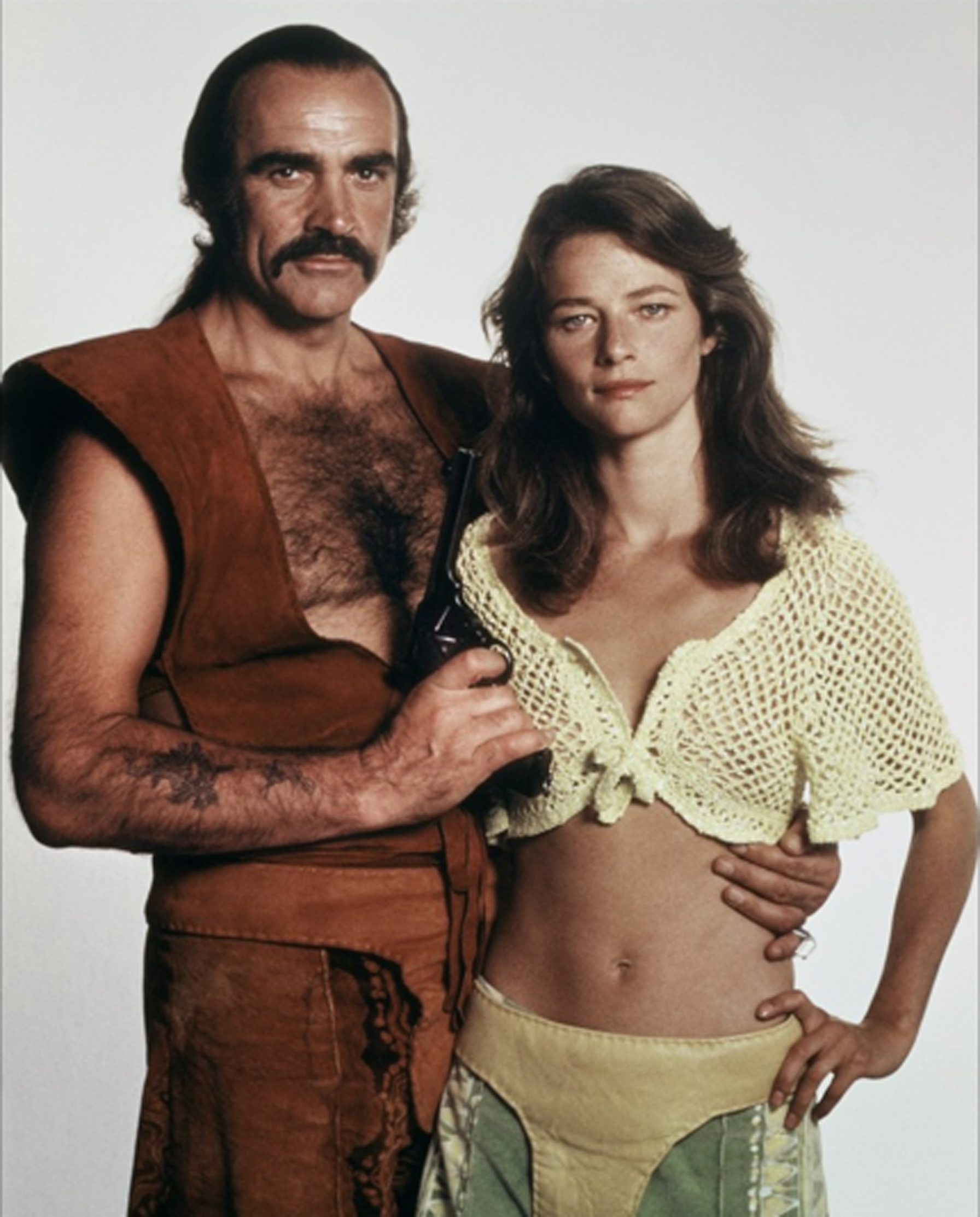

Qui d’autre que John Boorman aurait osé affubler OO7 d’un string rouge et de bretellescartouchières assorties ? Qui, sinon le futur réalisateur d’Excalibur, aurait pu obliger Sean Connery à avoir une érection devant un parterre d’Immortels fascinés ? Si ces propos semblent un rien insolites, c’est normal : Zardoz est un Ovni cinématographique qui mérite d’être redécouvert 35 ans après sa réalisation. Car voilà une oeuvre de sciencefiction hors normes qui témoigne formidablement des préoccupations de son époque — d’ailleurs toujours d’actualité : l’obsession du consumérisme, le désastre écologique généré par la société occidentale et les ravages du puritanisme sur la sexualité. Au fond, qui est Zardoz, sinon l’emblème effrayant d’une civilisation guerrière et répressive ? « Les armes, c’est le bien, le pénis, c’est le mal, » hurle le dieu de pierre à ses serviteurs zélés en leur vomissant des mitraillettes et des munitions. Résultat : une société où l’être humain ne fait plus l’amour et où l’immortalité est devenue un fardeau insupportable. Avec une économie de moyens qui force l’admiration, Boorman a créé tout un univers visuel, imprégné de références à l’Egypte ancienne, à la Grèce antique et … au style psychédélique des seventies. Dans ce monde offrant une vision profondément pessimiste de l’humanité, les rouges sangs et les bleus froids dominent, comme si nous étions destinés à nous entretuer et à disparaître de la surface de la terre. Cinq ans après Orange mécanique, John Boorman signe une fable d’anticipation d’une rare audace qui verrait difficilement le jour aujourd’hui. A une époque où il prenait des risques artistiques, passant de Traître sur commande de Martin Ritt à The Offence de Sidney Lumet, Sean Connery est remarquable dans un contre-emploi des plus culottés qui nous ferait presque oublier qu’il incarnait James Bond trois ans plus tôt…

John Boorman, entre l'homme et la nature

Tout en s’attirant souvent les faveurs du grand public, John Boorman a constamment cherché à expérimenter des formes nouvelles et à dynamiter les codes et les genres hollywoodiens. Né près de Londres en 1933, il fait ses études chez les Jésuites avant d’être critique de cinéma, puis monteur pour la BBC. En 1965, il tourne son premier long métrage, Sauve qui peut, qui se distingue déjà par son inventivité. Deux ans plus tard, Lee Marvin, conquis par le style visuel du jeune cinéaste, impose ce dernier sur Le Point de non-retour. C’est encore grâce à l’acteur que Boorman enchaîne avec Duel dans le Pacifique (1968), étrange face-à-face entre deux soldats — l’un Américain, l’autre Japonais — sur une île du Pacifique durant la dernière guerre. Après le déconcertant Leo the Last (1970), fable satirique campée par Mastroianni, le réalisateur signe Délivrance (1973), fascinante méditation sur l’échec de la civilisation face à la violence. Frappant l’imaginaire des spectateurs par plusieurs scènes-choc, le film est un triomphe. Si Zardoz (1973), fable d’anticipation d’une grande noirceur, et L’Exorciste II : L’Hérétique, ne séduisent pas le public, Boorman livre, avec Excalibur (1981), sa vision féerique du mythe arthurien. Somptueux livre d’images, le film est aussi une passionnante réflexion sur le pouvoir. Avec La Forêt d’émeraude (1985), le cinéaste exprime sa fascination pour la civilisation amazonienne : jamais il n’aura autant évoqué sa nostalgie « d’un âge d’or perdu où une relation magique existait entre l’homme et la nature. » Deux ans plus tard, Hope and Glory est l’émouvante chronique autobiographique d’un petit garçon pendant le blitz londonien. Après Tout pour réussir (1990) et Rangoon (1995), qui déçoivent ses admirateurs, le réalisateur revient en grande forme avec Le Général, portrait tout en nuances d’un des plus redoutables caïds de la pègre irlandaise tourné dans un très beau noir et blanc : le film décroche le prix de la mise en scène au festival de Cannes et remporte un succès mérité. En 2001, Boorman signe une adaptation de John LeCarré, avec The Tailor of Panama : jouant avec l’image du comédien Pierce Brosnan, interprète de James Bond, le cinéaste réussit une comédie d’espionnage, dans la droite ligne d’Alfred Hitchcock.

Sean Connery, super-héros cinéphile

Né en 1930 à Edinburgh, en Ecosse, le futur James Bond s’engage dans la marine à l’âge de 15 ans, avant de monter sur les planches au début des années 50. Il s’oriente ensuite vers la télévision, puis décroche le rôle de 007 en 1961 : du jour au lendemain, son interprétation du plus célèbre agent secret de tous les temps, de Bons baisers de Russie (1964) aux Diamants sont éternels (1971), le propulse au rang de star internationale. Ce qui ne l’empêche pas de se frotter à des univers très personnels, en tournant pour de grands cinéastes, comme Hitchcock, John Huston, John Boorman ou Sidney Lumet. A partir des années 80, il se fait plus rare, mais choisit de mieux en mieux ses rôles qui accroissent sa popularité : moine humaniste dans Le Nom de la Rose (1986) de Jean-Jacques Annaud, partenaire d’Eliot Ness dans Les Incorruptibles (1987) de Brian De Palma, papa de Harrison Ford dans Indiana Jones et la dernière croisade (1989) de Steven Spielberg, il est encore kremlinologue dans La Maison Russie (1990) de Fred Schepisi. Toujours au sommet de sa forme à 70 ans passés, il prouve qu’il peut encore camper un super-héros de BD dans La ligue des gentlemen extraordinaires (2003) de Stephen Norrington. Mais Sean Connery est surtout le héros de son pays natal — l’Ecosse — auquel il continue de verser une part importante de ses revenus.

Charlotte Rampling, l'élégance incarnée

Née en Angleterre en 1946, Charlotte Rampling travaille comme mannequin avant de décrocher un petit rôle dans The Knack de Richard Lester en 1964. Après avoir suivi les cours de la Royal Court School, elle se révèle dans Les Damnés (1969) de Luchino Visconti et défraie la chronique avec Portier de nuit (1974) de Liliana Cavani, où elle incarne une rescapée des camps de la mort torturée par un ancien nazi. Elle mène désormais une carrière internationale, tournant pour Woody Allen (Stardust Memories en 1979), Sidney Lumet (Le Verdict en 1982), Jacques Deray (On ne meurt que deux fois en 1985) ou Claude Lelouch (Viva la vie en 1985). Se mettant systématiquement en danger, elle n’hésite pas à incarner une grande bourgeoise élégante qui s’éprend d’un gorille dans Max mon amour (1986) de Nagisa Oshima. Alors qu’elle semble avoir perdu la faveur du public et des cinéastes dans les années 90, elle fait un retour remarqué dans Sous le sable (2000) de François Ozon, dans le rôle d’une femme bouleversée par la disparition de son mari. Elle retrouvera le réalisateur à deux autres reprises, dans Swimming Pool (2003) et Angel (2007), tout en continuant à se partager entre de grosses productions, comme Babylon AD (2008) de Mathieu Kassovitz, et des films d’auteur, à l’image de Lemming (2005) de Dominik Moll.