LA SOLITUDE DU COUREUR DE FOND

Un film de Tony Richardson

Sortie en salles : 20 septembre 2017

Visa n°30125

Royaume-Uni - 1962 |

1h44 |

N&B / 1,66

Les droits d'exploitation de ce film sont échus

Par un soir d’hiver, à Notthingham, Colin Smith et son comparse cambriolent une boulangerie et s’enfuient avec la caisse. Le jeune Colin est arrêté et aussitôt envoyé en maison de redressement. Là, le directeur va vite découvrir ses talents de coureur de fond. C’est pendant ces longues courses solitaires que le jeune homme s’évade en rêveries, déroule le film de sa vie passée, avec ses douleurs familiales et ses joies amoureuses.

— Galerie

Éloge de l'insoumission

Dès les premiers plans, l’espace est délimité par les barreaux d’une voiture, puis par les grilles d’une maison de correction, qui suscitent aussitôt un sentiment d’enfermement. Plus tard, ce sont les murs d’une pauvre maison ouvrière entre lesquels on étouffe. Enfin, les bâtiments industriels et les cheminées d’usine, d’une proximité immédiate, ferment l’horizon, déjouant tout espoir d’échapper à une trajectoire scellée d’avance. Mais c’est sans compter sur la génération des “angry young men” dont Colin Smith est l’un des représentants. Écœuré par le contre-modèle absolu qu’incarnent ses parents à ses yeux, eux qui n’ont cessé de s’invectiver et de courir après l’argent toute leur vie, le jeune homme refuse de se soumettre au diktat social. Après avoir vu son père s’épuiser – littéralement – à l’usine pour un salaire de misère, il préfère encore le désœuvrement à un travail aliénant. Il va même jusqu’à brûler un billet de banque dans un geste quasi anarchiste. Et si c’est bien entendu pour son vol d’une boulangerie qu’il est placé dans un centre de redressement, c’est aussi pour son refus de courber l’échine.

Paradoxalement, c’est en découvrant, une fois enfermé, son aptitude pour la course qu’il éprouve ses plus grands moments de liberté. Vite repéré par le directeur de l’établissement, il s’entraîne dans la perspective d’une compétition qui opposera les jeunes délinquants aux élèves bourgeois d’une école privée. Chemin faisant, Smith comprend que le rapport de force peut s’inverser en sa faveur car l’enjeu de la compétition est décisif pour le directeur. Entrelaçant habilement deux temporalités – le passé de la “liberté” et le présent de l’enfermement –, Tony Richardson montre bien comment les injonctions successives de la société aboutissent à la décision finale du jeune homme.

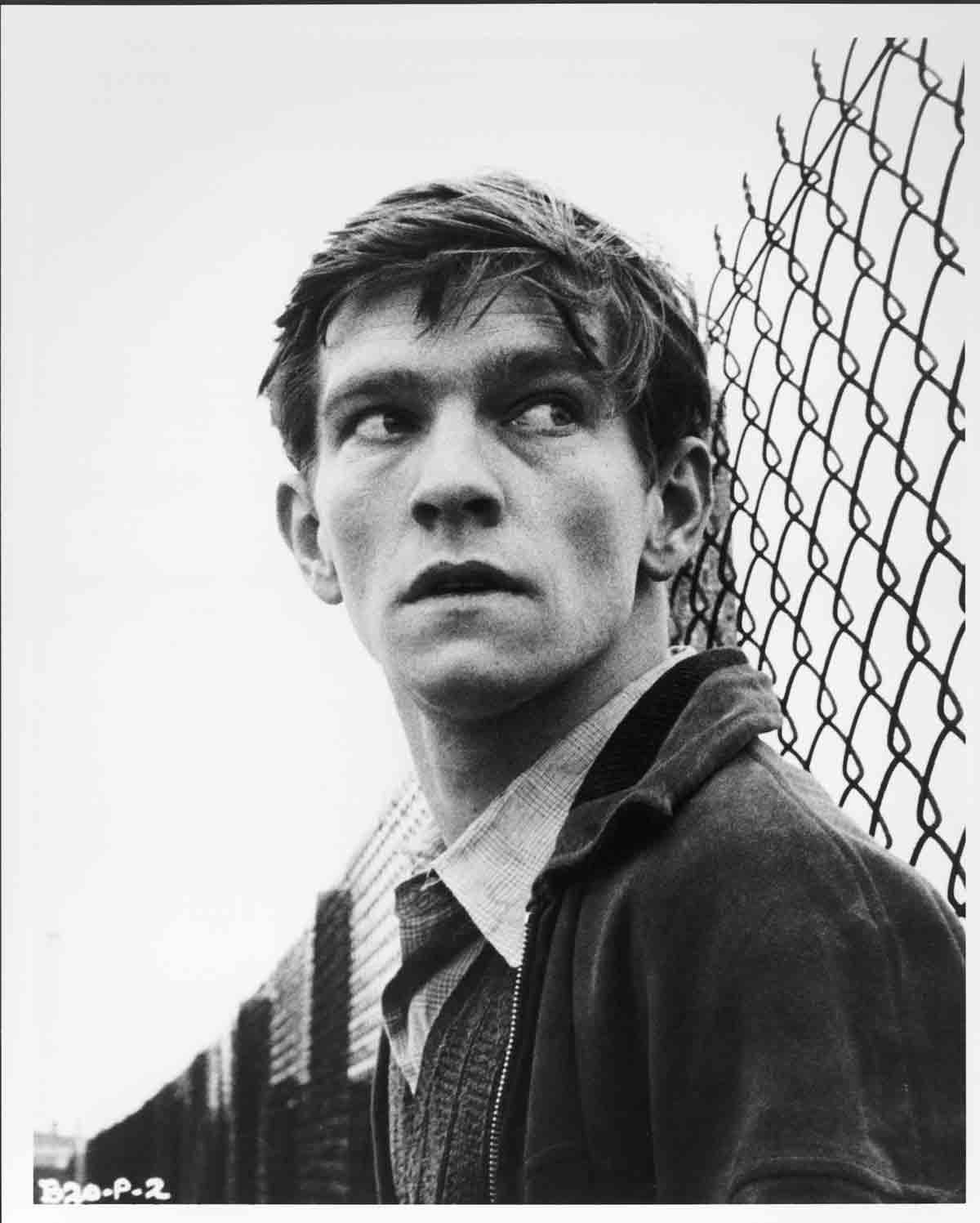

C’est aussi par la modernité de la mise en scène que le cinéaste réussit à bousculer les conventions d’un ordre établi britannique cadenassé. L’absence de linéarité du récit s’appuyant sur un montage très libre, inspiré par la Nouvelle Vague française, déconstruit intelligemment les codes de la narration et nous plonge dans les méandres de la psychologie du protagoniste. De même, c’est une caméra ultramobile, portée à l’épaule, qui filme au plus près les garçons sur le terrain de football ou pendant la tentative de mutinerie à la cantine : il n’y a dès lors plus aucune distance entre le spectateur et les personnages auxquels on s’identifie pleinement. Véritable révélation, Tom Courtenay est désarmant de naturel dans le rôle de Smith, ce garçon introverti et peu éloquent et pourtant si expressif. Une œuvre majeure à redécouvrir de toute urgence.

Tom Courtenay : Un comédien de théâtre sur le grand écran

Formé à la prestigieuse Royal Academy of Dramatic Arts, Tom Courtenay fait ses débuts sur scène. Mais il attrape très vite le virus du cinéma et décroche deux BAFTA Awards – l’équivalent anglais des Oscars – pour La solitude du coureur de fond (1962) de Tony Richardson et Billy le menteur (1963) de John Schlesinger. À l’affiche du célèbre Docteur Jivago (1965) de David Lean, qui lui vaut une citation à l’Oscar, il enchaîne les rôles dans des films solides comme Pour l’exemple (1964) de Joseph Losey ou La nuit des généraux (1967) d’Anatole Litvak.

Parallèlement, Courtenay mène une brillante carrière au théâtre. Ce qui ne l’empêche pas de revenir au cinéma lorsque son ami Caspar Wrede lui offre le premier rôle d’Une journée d’Ivan Denissovitch (1970), adaptation d’un roman russe censuré par le pouvoir. Par la suite, il décide de se consacrer quasi exclusivement à la scène.

Pourtant, on le retrouve en 1983 dans L’habilleur de Peter Yates où il campe l’habilleur d’un acteur shakespearien, interprété par Albert Finney. Il obtient alors une nouvelle nomination à l’Oscar. De plus en plus rare sur le grand écran, il s’illustre encore dans L’âge de vivre (1991), drame social signé Peter Medak, ou Un couple peu ordinaire (1998), de nouveau avec Albert Finney. Il fait encore quelques apparitions dans La grande inondation (2007), film-catastrophe de Tony Mitchell, et A la croisée des mondes : la boussole d’or (2007) de Chris Weitz. En 2013, il donne la réplique à Maggie Smith, Billy Connolly et Michael Gambon dans le savoureux, et poignant, Quartet, première réalisation de Dustin Hoffman.

Tony Richardson : L'éclectisme en action

Né en 1928, Tony Richardson se distingue dès ses études par l’audace de ses mises en scène de théâtre. S’il coréalise un premier court métrage documentaire en 1956, il se fait surtout remarquer pour son travail sur scène. Il fonde une troupe, abritée par le Royal Court Theatre, et connaît un immense succès avec La paix du dimanche de John Osborne. En 1959, il porte la pièce à l’écran sous le titre Les corps sauvages, puis enchaîne avec Le cabotin un an plus tard. Mais c’est avec La solitude du coureur de fond, en 1962, autour d’un rebelle issu de la classe ouvrière, qu’il affirme une radicalité inédite dans le cinéma anglais.

Un an plus tard, il signe Tom Jones qui mêle élégamment réalisme et stylisation. Magnifique récit picaresque, le film est porté par Albert Finney et Susannah York. Malgré son expérience américaine peu satisfaisante de Sanctuaire (1961), adapté de William Faulkner, Richardson se lance dans un nouveau projet outre-Atlantique avec Le cher disparu (1965). Il dirige ensuite Jeanne Moreau dans Mademoiselle (1966), sur un scénario original de Jean Genet, et Le Marin de Gibraltar (1967), d’après Marguerite Duras. Passant d’un registre à l’autre, il réalise une adaptation de Nabokov avec La chambre obscure (1969), puis tourne un western australien avec Mick Jagger l’année suivante !

Dans cette période inégale de sa carrière, Richardson enchaîne avec sa propre version cinématographique d’Hamlet (1969), réunissant Anthony Hopkins et Marianne Faithfull. D’une grande maîtrise, le film tranche singulièrement avec A Delicate Balance (1973), adaptation assez insipide d’Edward Albee, malgré la présence de Katharine Hepburn au casting. Au début des années 80, il poursuit sa carrière aux États-Unis où il réalise Police frontière (1982), Hôtel New Hampshire (1984) et Blue Sky (1991). Atteint par le virus du SIDA, il s’éteint en 1991.

Le Free Cinema : un renouveau salutaire

On a souvent tendance à comparer le Free Cinema anglais à la Nouvelle Vague française. Sans doute parce qu’ils sont nés à la même époque et qu’ils ont en partage le refus des conventions sociales et le goût pour les audaces formelles. Mais il n’est pas inutile de revenir sur les origines de ce mouvement esthétique et politique britannique particulièrement influent.

Au départ, le Free Cinema est le titre attribué à un programme de documentaires réalisés entre 1956 et 1959 par de jeunes cinéastes comme Lindsay Anderson, Tony Richardson, et Karel Reisz qui avaient du mal à projeter leurs films chacun de leur côté. Ils avaient alors décidé de se regrouper, constatant qu’une “démarche commune” les unissait. Anderson forgea l’expression “Free Cinema” pour montrer que lui et ses confrères s’affranchissaient de toute considération commerciale et politique. Résultat : le succès, inattendu, pérennisa l’opération et consacra le Free Cinema comme le manifeste d’un mouvement rejetant le conservatisme du cinéma anglais. Le regard stéréotypé et condescendant sur la classe ouvrière et la déconnection entre la réalité sociale du pays et les films étaient régulièrement fustigés. Les “angry young men” – ces jeunes artistes révoltés par l’immobilisme du Royaume-Uni – tentent d’adopter un point de vue plus objectif, quoique respectueux et tendre, sur les milieux populaires. Pour autant, ils défendent la liberté absolue du cinéaste d’exprimer son point de vue intime sur le monde. “Aucun film ne saurait être trop personnel”, rappelaient-ils dans le texte fondateur du mouvement.

Produites de manière indépendante dans des conditions semi-professionnelles, les œuvres du Free Cinema sont le plus souvent tournées en noir et blanc et caméra à l’épaule, bannissent ou limitent le recours à une voix-off jugée didactique et bousculent volontiers la linéarité du récit. Comme les auteurs de la Nouvelle Vague, les cinéastes anglais du Free Cinema privilégient les décors naturels pour être au plus près de la réalité du pays, tournent avec de petites caméras portatives 16 mm et évitent le plus souvent les éclairages artificiels.

Même si le Free Cinema a été moins universellement reconnu que le néoréalisme italien ou la Nouvelle Vague, il a malgré tout imprégné le cinéma d’auteur anglais des années 60. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si Tony Richardson, Karel Reisz et Lindsay Anderson se tournent alors vers la fiction et poursuivent leur exploration, souvent dans un style naturaliste, de la société britannique pour en dénoncer les rigidités. Samedi soir et dimanche matin (1960), La solitude du coureur de fond (1962) et If… (1968) s’imposent rapidement comme les manifestes de cette nouvelle tendance du cinéma anglais, enfin dépoussiéré !

TEXTES : Franck GARBARZ