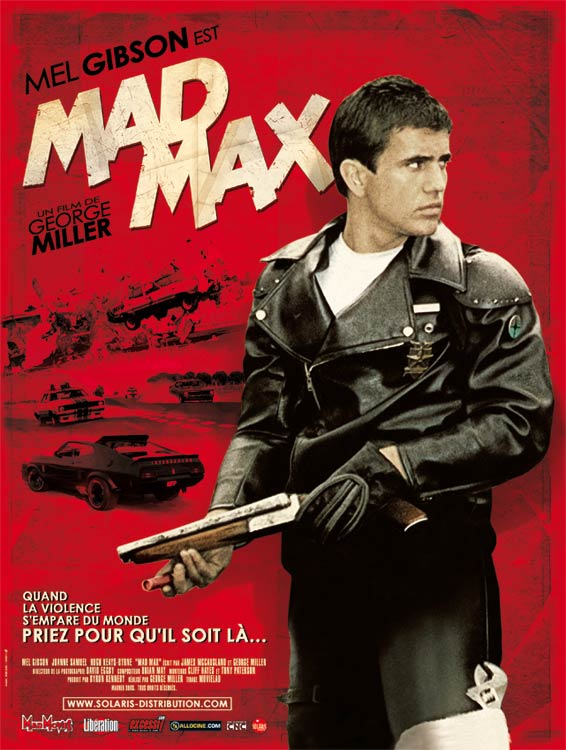

Mad Max

Un film de George Miller

Sortie en salles : 9 juillet 2009

Visa n°51869

Anticipation - Australie - 1979 |

93 min. - 2,35 - Mono |

Un film Warner Bros. Tous droits réservés

Les droits d'exploitation de ce film sont échus

Sur les autoroutes désertées d’une Australie méconnaissable, une guerre sans merci oppose motards hors-la-loi et policiers Interceptor, qui tentent de triompher de la vermine au volant de voitures aux moteurs surgonflés. Dans ce monde en plein décadence, les bons, les méchants, le manichéisme disparaissent…

Mel Gibson ou l'art de l'éclectisme

Malgré son accent australien, Mel Gibson est né dans l’Etat de New York en 1956 de parents irlandais. Mais en 1968, son père décide de s’installer en Australie pour éviter à ses fils de combattre au Vietnam… D’abord tenté par le journalisme, il attrape le virus du théâtre au lycée et intègre le National Institute of Dramatic Art de Sydney, où il apprend à lutter contre un trac particulièrement handicapant. Il décroche son premier rôle au cinéma dans Summer City en 1977, mais il s’intéresse avant tout à la scène et se produit dans des classiques comme OEdipe et Henri IV… En 1979, Mad Max de George Miller le propulse de parfait inconnu du grand public au rang de star nationale. Mais Gibson a l’intelligence de ne pas abandonner la scène et de tourner avec des cinéastes exigeants comme Peter Weir : il enchaîne ainsi avec Gallipoli (1981), superbe drame de la Première guerre mondiale qui lui vaut une citation aux Oscars, et L’Année de tous les dangers (1982) où il incarne un reporter chargé de couvrir la guerre civile en Indonésie. Ce qui ne l’empêche pas d’endosser de nouveau sa tenue de motard dans Mad Max 2 (1981) qui l’impose sur la scène internationale. Il tourne alors son premier film à Hollywood avec Le Bounty (1984) où il campe Fletcher Christian, rôle mythique tenu successivement par Clark Gable et Marlon Brando. Mark Rydell, qui le dirige un an plus tard dans La Rivière, dira de lui : “Je suis sûr qu’il aura plus d’impact que n’importe qui dans le cinéma américain depuis James Dean et Marlon Brando. Il a la rudesse d’un Steve McQueen ou d’un Paul Newman et la sensibilité de Monty Clift.” Après le troisième volet des aventures de Mad Max, en 1985, Gibson s’accorde deux ans de pause volontaire. Il fait un retour en force dans L’Arme fatale (1987) de Richard Donner où il forme un tandem de choc avec Danny Glover : le triomphe du film donnera lieu à trois suites ! Aucun doute : il compte désormais parmi les plus grandes stars du cinéma d’action. Pourtant, comme à ses débuts, l’acteur ne se laisse pas enfermer dans un registre unique et surprend ses fans en incarnant le rôle-titre de Hamlet (1990) de Franco Zeffirelli. Au début des années 90, Gibson fonde sa société de production, Icon Productions, qui lui permet de passer à la réalisation avec L’Homme sans visage (1993) : il n’hésite pas à bousculer son image en interprétant un enseignant horriblement défiguré et dissimulant un douloureux secret. Si le film n’obtient qu’un succès mitigé, son deuxième long métrage, Braveheart (1995), superbe fresque médiévale parcourue d’un souffle épique, remporte les Oscars du meilleur réalisateur et du meilleur film. Au cours de la même décennie, il tourne plusieurs films d’action redoutablement efficaces, comme La Rançon (1996), Complots (1997), Payback (1999) et The Patriot, le chemin de la liberté (2000). Surprenant toujours là où on ne l’attend pas, il donne la réplique à Helen Hunt dans une comédie sentimentale acidulée, Ce que veulent les femmes (2000), et prête à sa voix au coq Rocky dans Chicken Run (2000). En 2004, il repasse derrière la caméra en signant La Passion du Christ, entièrement tourné en latin et en araméen. Intégralement financée par Mel Gibson, cette oeuvre qui retrace les douze dernières heures de la vie du Christ, s’est vue rentabilisée le premier jour de sa sortie, malgré sa réputation d’antisémitisme. Deux ans plus tard, il réalise Apocalypto qui plonge au coeur de la civilisation Maya…

Western post-apocalyptique

Dès les premières minutes, les pneus crissent, les moteurs vrombissent, la tôle se froisse, et George Miller signe une course-poursuite en voiture d’une dizaine de minutes proprement hallucinante ! On n’avait rien vu de tel depuis Bullitt ou French Connection. Un fou du volant, autoproclamé le “Cavalier de la Nuit”, est pris en chasse par les voitures de la police, jusqu’à ce qu’intervienne le véhicule “Interceptor” piloté par l’agent Max Rockatansky, alias “Mad Max.” Les cadrages au format Scope, les mouvements d’appareil, le montage — tout dans ce prologue est ciselé au millimètre près, tandis que le héros ne nous est révélé que progressivement : d’abord les bottes, ensuite le dos, puis le regard dissimulé derrière les lunettes noires, jusqu’à ce que le visage d’un tout jeune Mel Gibson, déjà charismatique, n’emplisse l’écran. Quand une horde de motards dirigée par le psychopathe Toecutter (littéralement “le coupeur de doigt de pied”) investit une petite ville pour récupérer à la gare le cercueil du Cavalier de la Nuit, on comprend qu’il s’agit d’un western d’un nouveau genre, où les bolides vrombissants ont remplacé les chevaux… Dans ce futur proche peu engageant, la folie s’est emparée d’un monde au décor post-apocalyptique qui évoque les meilleurs mangas japonais. Et le commissariat lui-même, censé incarner la sécurité, est un bâtiment délabré qui semble à l’abandon. Lorsque la bande de Toecutter prend au piège Jim Goose, le co-équipier de Max, et le brûle vif dans une voiture, la violence monte d’un cran. Max préfère démissionner pour ne pas céder à la vengeance et se transformer en ceux qu’il combat. Mais dans cet univers en plein chaos, il est impossible de renoncer à la sauvagerie. Après avoir perdu sa femme et son fils, brutalement assassinés par ses ennemis, Max bascule et laisse rugir la bête qui sommeille en lui. Un revirement symbolisé par un masque de monstre de carnaval qu’il utilisait jadis pour s’amuser à effrayer son fils, et qu’il tord désormais de rage entre ses mains. Le point de non-retour est atteint, et Mad Max justifie enfin son titre, s’acheminant inexorablement vers un dénouement nihiliste. La partition, formidablement épique, parfois en décalage avec l’aspect brut de la mise en scène, dote le récit d’une indéniable dimension tragique. Chef d’oeuvre de nervosité et d’efficacité, le premier long-métrage de George Miller fit découvrir au grand public la richesse potentielle du cinéma australien. Le film remporta le Prix Spécial du Jury du festival d’Avoriaz et rapporta 250 fois son budget estimé à 400 000 dollars. Rien d’étonnant à ce que la saga se soit enrichie de deux suites, tout aussi réussies.` “A l’exception d’un plan de deux secondes, précise le réalisateur, tous les effets violents ont été réalisés au montage. Je cherche à créer un spectacle qui ait la force d’impact d’un accident de voiture. Nous vivons dans le culte de la vitesse. J’ai vu, dans l’hôpital où j’exerçais, des dizaines de victimes d’accidents graves. Cette violence fait partie de notre quotidien. Je crois qu’un film comme Mad Max a une fonction importante : il nous permet de faire face à nos angoisses et peut-être de nous en défaire.” (GEORGE MILLER à propos du film)

George Miller

Né en 1945 à Brisbane, en Australie, George Miller s’est toujours partagé entre ses deux passions : le cinéma et l’anatomie. Pendant ses études de médecine, il se lie d’amitié avec Byron Kennedy : les deux jeunes gens s’associent bientôt pour produire et réaliser un court métrage sur la violence au cinéma ! En 1975, il s’attelle à Mad Max qu’il finance avec ses honoraires de médecin. Marqué par son expérience d’interne à l’hôpital de St Vincent, où il a exercé auprès des grands blessés, le film, quatre ans plus tard, obtient un immense succès public et critique et impose Miller comme chef de fil du cinéma australien tout en révélant une star : Mel Gibson. Après avoir signé un deuxième épisode de la saga Mad Max (1981), salué dans le monde entier, il réalise un sketch du film-hommage à la série télé Twilight Zone (1983) produit par Steven Spielberg. Malgré la mort accidentelle de Byron Kennedy, son partenaire de toujours, Miller signe le troisième volet des aventures de Mad Max (1985). L’année suivante, il réalise Les Sorcières d’Eastwick d’après John Updike, qui oppose Jack Nicholson, en diable séducteur, à Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer et Cher. Cinq ans plus tard, il signe Lorenzo, avec Susan Sarandon et Nick Nolte. Directement inspirée de l’expérience hospitalière du réalisateur, cette oeuvre très personnelle utilise brillamment l’esthétique du cinéma d’horreur pour exprimer l’angoisse d’un couple face à la maladie incurable de leur fils. Parallèlement, Miller poursuit son activité de producteur, finançant notamment Calme blanc (1989) de Philip Noyce ou le conte animalier, Babe (1995), énorme succès public et critique. Il en réalisera d’ailleurs la suite, Babe 2, le cochon dans la ville (1998). Après huit ans loin des plateaux de cinéma, il signe Happy Feet, formidable film d’animation empreint de poésie et d’écologie qui rafle un Oscar mérité.